Mindframing:後設認知知識探索

Questions

什麼是後設認知 Metacognition?

- 藉由理解認知的運作,透過設計方法來改善認知的過程。

什麼是 Mindframing?

-

透過建立 Pact,承諾在一段時間內規律的學習,最近從《原子習慣》James Clear 的習慣養成 App––Atoms,也學習到去綁定個人身份認同的重要性。

-

接著是 Act,要不斷投入時間去學習,無論時間長短,重點是要不斷重複。

-

而透過 React,重塑學到的東西,用自己的形式輸出,透過創作來做更深刻的學習。

-

最後,在自己習慣當前的強度後,增加 Impact 的強度,做更進一步的輸出。

Reference

為什麼想執行 Mindframing?

-

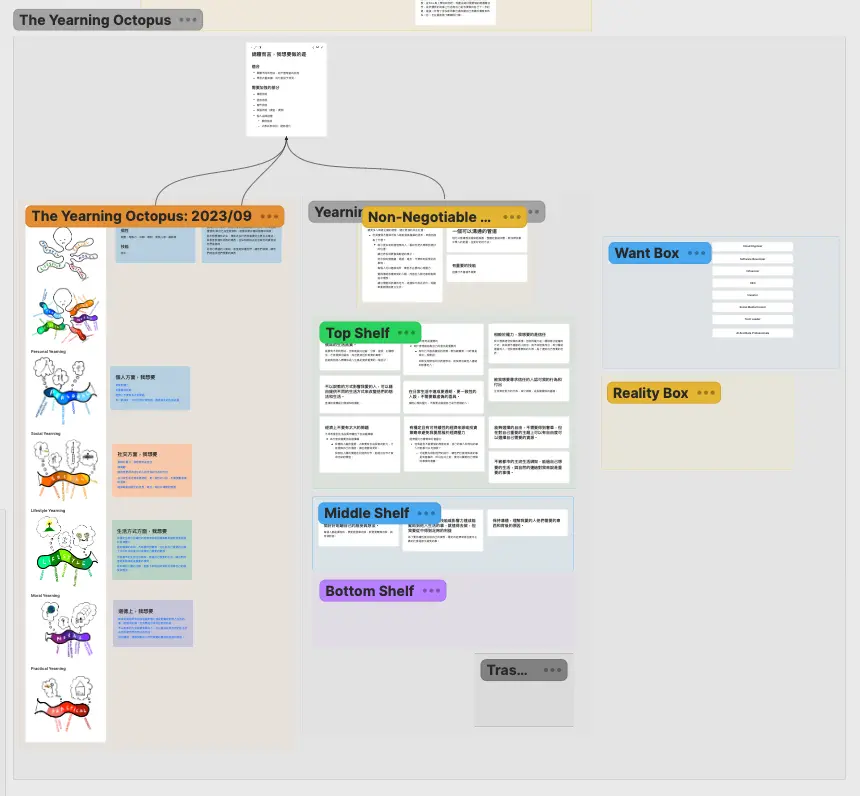

覺得自己偏向零散的學習,過程中常常猶豫要不要投入更多精力走更深,但會害怕選擇外的機會成本而踟躕不前。最後零散的學習大多都會躺在第二大腦內,沒辦法真正為生活帶來什麼改變。

-

一直都有觀看後設認知相關的知識,想要透過這個過程整理架構、透過實踐加深印象。

追蹤我的貼文

接著打算在 X 上每天發布學習到的內容:歡迎追蹤觀看

執行心得

第一次嘗試 Mindframing,起初是因為自己的學習蠻零散的,隨著不斷變化的興趣閱讀不同領域的書和網路文章,雖然這些學習是快樂的,但似乎缺乏把這些知識實際應用的場景。

一直都很喜歡 NESSLABS 的 電子報,認知科學一直也都是我感興趣的領域,將認知科學上的知識應用在真正的學習和思考上,就屬於後設認知的領域,也就是想探索了這個領域的原因。

雖然每天都要分享蠻有壓力的,逼迫自己每天都要有思考和總結的整理。前期常常感到深度不太夠,但轉念到最主要是執行實驗的過程,中後期的寫作障礙就低了一些。

其中一個心得是「無論是知識還是想法,要加上經驗才會產生更大的價值,缺乏與真實世界的互動,最終就只是看似有道理的想法,而無法提供給其他人太多價值。」

最後兩週為了要更有結構化地理解相關的知識,每天都有投入時間閱讀,幾乎花五天就個別閱讀完《Uncommon Sense Teaching》和《深度學習的技術》這兩本書。兩本書我也都蠻喜歡的,用作者安排的結構來學習更有效率。

後設認知的學習心得

專注模式(Focus Mode)和發散模式(Diffuse Mode)在處理問題和發揮創意上擔任不同的角色。必須先判斷要解決的任務是哪一種的,再決定要選擇什麼樣的策略。

不管是學習或思考上都會受到工作記憶(Working Memory)的限制,複雜的問題在用腦袋裡想難以找到答案,透過向外輸出,用文字或視覺編排,讓自己擁有更多思考的空間。

學習上有兩種系統,陳述式的(Declarative)與程序式的(Procedural),分別代表有意識和無意識的學習。學習結果最終都會被存入新皮質,只要夠熟練之後,工作記憶就可以直接從新皮質取得資訊,大大提升了思考的效率。

由於大腦可塑性,每一次的思考都使大腦成為更好的思考機器,最終都會使學習和知識產生網路效應——「學習更多使得學習更容易」。

有益的難度也是很棒的提示。在刻意練習裡,代表不能只是重複做一樣的訓練,要確保訓練在學習圈的範圍而不是舒適圈。不管是反思或是第二次學習,都需要額外花費努力突破慣性,但這些努力都使得學習更有效果。持有「有益的難度」這樣的認知科學知識,也讓背後多了一個理由支撐你對學習的努力。

每個方法對每個人可能有不同的效果,學習不一樣的東西所需要的策略也不同,這些都需要個人去探索。理解後設認知的知識提供了策略的捷徑,省下自己領悟這些策略的時間,直接應用這些策略解決生活上和學習上的問題,再透過評估和調整形成最適合自己的策略。